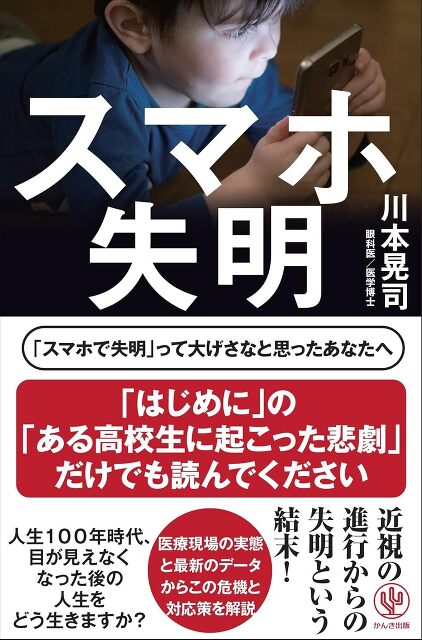

昨年、知人の整体師の方から、「今のように子ども達がデジタル機器を使っていると20年後30年後には、失明と難聴の人が爆発的に増える」というお話を聞きました。「大げさな」と思う方もいらっしゃると思いますが、上記題名の本は、それを裏付ける内容です。

人類史上初めて、幼児や子どもの頃から多くのデジタル機器に触れ、電磁波にさらされる現状は、あらゆる面で弊害・悪影響が大きいと考えており、非常に強い危機感を持っていますが、多くの大人・保護者・教育関係者は、危機感が薄い、または無いのではないかと思います。逆にギガスクール、ICT教育など、使わせる方向です。

私は同志と寺子屋の運営もしていますので、子ども達の健康を守る責務があり、「ほんもの寺子屋」では、なるべくデジタル機器を使わないようにしています。デジタル化を進める義務教育とは真逆の方針で、子ども達を守るために、この点だけでも学校よりも寺子屋を選んでいただく理由になると考えています。

大きな弊害の一つが、視力について、です。

以前にも中高生のスマホ老眼のことを投稿したと思います。

私も年末に目の緊急手術をしました。「強度近視が原因の1つ」と言われました。強度近視になると、様々な目の疾患になりやすくなります。子ども達には、中高年になった時も健康な目で暮らしてもらいたいと思っています。

もう、待ったなしです。本来は、子どもの健康を守るために、国が子ども達のデジタル機器使用、特にスマホ・ゲームに関しては、禁止や規制を行うべきです。

国がやらないなら、親や教育現場が子どもを守るしかありません。

ほんもの寺子屋共同代表の私・前田さん、共にスマホを持っていません。

本来、子ども達のためには、赤ちゃんや幼児・小学生のいる保護者もスマホは持たないようにしたほうが良いと思います(持っていると、子どもの近くに置いたり、使わせたりしてしまうため)。

子ども達の多くが失明しても良いのでしょうか?以下を読めば、18歳まではスマホ禁止が妥当だと思います。

最大の要点は、「大人と子どもは違う」「成長期にスマホを使うのは危険」ということです。

「自分(大人)が大丈夫だから、子どもも大丈夫だろう」という考えは、悲劇を招くでしょう。

本の最後のほうに

「生涯にわたって視力を維持するためには、成長期にいる子どもの目を守ることが何より重要です。そのためには、スマホは児童期に親から買い与えてもらうものではなく、18歳になってから自分で稼いだお金で買おう。お子さんにそんな提案をしてみることも、必要ではないかと思います。もし私に子どもがいたら、間違いなくそうする」

とあります。まったく同感です。

そもそも高額な機器を買い与えたり、毎月の使用料を親が払うことも子どものためにならないと思います。

子ども達を守れるかどうかは、私達大人(あなた)次第です。

以下、「スマホ失明」 川本晃司(眼科医・医学博士・認知心理学研究者)著より。

「世界中の眼科医が、同じビジョンと恐れを共有しています。

これから「失明人口が爆発的に増加する可能性が高い」

「スマホで近視が進むと失明する!」

「若い人、特に10代の間で「急性スマホ内斜視」の患者さんが目立つようになってきた」

「このままでは、将来の日本人の多くが失明する可能性が高い。その原因は、今、あなたの手の中にあるスマホ」

「今現在の「楽をしたい」「遊びたい」「快楽を得たい」という気分になかなか打ち克つことができません」

「私達は、その時の気分によって、合理的な判断がゆがむ動物」

「失明へと向かう流れを止められるのは、「今」、しかありません。もはや一刻の猶予もないのです。」

「近視は1時間以上のスクリーンタイム(テレビ・パソコン・タブレット・スマホ・ゲーム)で進行し、時間が長くなればなるほど、近視の進行も深刻になる」(特にスマホ、画面が小さく、近くで見るため)

「軸性近視の進行による病的近視の中でも特に怖いのが、黄斑部や視神経がダメージを受けること。ここが障害されると、視力の回復は困難で、最終的には失明に至る」

「病的近視の引き金になる軸性近視は、成長期に急速に進行します」

「子ども達が、診察室に入ってきた後も、スマホを手放さない。これは、ここ5~6年で見られるようになった光景で、開業した10年前には見られませんでした」

「スマホには依存性があるため、延々と見続けてしまう」

「近視悪化を助長するツール(スマホ)を、誰もが肌身離さず持ち運ぶことができるようになった。このことが将来、私達に、「失明」という、とてつもなく高いコストを強いる」

「GIGAスクール構想の実施により、一人一台PCやタブレットが用意されるようになりました。これまで以上に目に負担がかかり、近視が進むことが懸念されている」

「スマホ・タブレットと、近視悪化の関係性についての研究データを黙殺する眼科医がまだ多い(行政に配慮)」

「台湾や中国では、子どものデバイス使用時間を制限することで、実際に近視の進行を食い止めています」

「スマホの長時間使用により失明する可能性が明らかになってきた以上、このまま何も対策せずに、これまで通りの生活を続けていくわけにはいきません」

「近視抑制法 成長期の子どもたちに1日2時間以上の戸外活動をしてもらう」

「スマホやゲーム機は、基本的に、依存させることを目的に作られています」

「シリコンバレーの重鎮は、子どもにスマホを使わせない」

「アップルの創始者、スティーブ・ジョブスが、なぜ(自分の)子どものデバイス使用を厳しく制限したかといえば、彼こそが、その中毒性や弊害に一番気づいていたからではないでしょうか」

「シリコンバレーの重鎮たちは、自らの子どもを、12歳以下の児童のスクリーンタイムを厳しく制限しているシュタイナー教育の学校に入学させたがることが多いそうです」

「彼らは、子どもにとって何か重要か見極めて、デジタルデバイスの長時間化という時流に、可能な限り流されまいとしています。なぜなら、子どものより良い将来のためには、今、そうすることが必要だと知っているからです」

「この事実を知ってもなお、子どもにねだられるままにデジタルデバイスを与えてしまうことを、「世間の流れがそうなんだから、しかたがないことだ」と言えるでしょうか?」

「毅然とした態度で、親が利用を制限することも、子どものより良い未来のためには必要」

「スマホは、眼科医の立場から言うと、成長期の子どもが持ってよいものではありません」

「いつになったらスマホに触れても大丈夫なのかというと、眼科的には、第二次成長期が終わりに近づく18歳頃」

人類史上初めて、幼児や子どもの頃から多くのデジタル機器に触れ、電磁波にさらされる現状は、あらゆる面で弊害・悪影響が大きいと考えており、非常に強い危機感を持っていますが、多くの大人・保護者・教育関係者は、危機感が薄い、または無いのではないかと思います。逆にギガスクール、ICT教育など、使わせる方向です。

私は同志と寺子屋の運営もしていますので、子ども達の健康を守る責務があり、「ほんもの寺子屋」では、なるべくデジタル機器を使わないようにしています。デジタル化を進める義務教育とは真逆の方針で、子ども達を守るために、この点だけでも学校よりも寺子屋を選んでいただく理由になると考えています。

大きな弊害の一つが、視力について、です。

以前にも中高生のスマホ老眼のことを投稿したと思います。

私も年末に目の緊急手術をしました。「強度近視が原因の1つ」と言われました。強度近視になると、様々な目の疾患になりやすくなります。子ども達には、中高年になった時も健康な目で暮らしてもらいたいと思っています。

もう、待ったなしです。本来は、子どもの健康を守るために、国が子ども達のデジタル機器使用、特にスマホ・ゲームに関しては、禁止や規制を行うべきです。

国がやらないなら、親や教育現場が子どもを守るしかありません。

ほんもの寺子屋共同代表の私・前田さん、共にスマホを持っていません。

本来、子ども達のためには、赤ちゃんや幼児・小学生のいる保護者もスマホは持たないようにしたほうが良いと思います(持っていると、子どもの近くに置いたり、使わせたりしてしまうため)。

子ども達の多くが失明しても良いのでしょうか?以下を読めば、18歳まではスマホ禁止が妥当だと思います。

最大の要点は、「大人と子どもは違う」「成長期にスマホを使うのは危険」ということです。

「自分(大人)が大丈夫だから、子どもも大丈夫だろう」という考えは、悲劇を招くでしょう。

本の最後のほうに

「生涯にわたって視力を維持するためには、成長期にいる子どもの目を守ることが何より重要です。そのためには、スマホは児童期に親から買い与えてもらうものではなく、18歳になってから自分で稼いだお金で買おう。お子さんにそんな提案をしてみることも、必要ではないかと思います。もし私に子どもがいたら、間違いなくそうする」

とあります。まったく同感です。

そもそも高額な機器を買い与えたり、毎月の使用料を親が払うことも子どものためにならないと思います。

子ども達を守れるかどうかは、私達大人(あなた)次第です。

以下、「スマホ失明」 川本晃司(眼科医・医学博士・認知心理学研究者)著より。

「世界中の眼科医が、同じビジョンと恐れを共有しています。

これから「失明人口が爆発的に増加する可能性が高い」

「スマホで近視が進むと失明する!」

「若い人、特に10代の間で「急性スマホ内斜視」の患者さんが目立つようになってきた」

「このままでは、将来の日本人の多くが失明する可能性が高い。その原因は、今、あなたの手の中にあるスマホ」

「今現在の「楽をしたい」「遊びたい」「快楽を得たい」という気分になかなか打ち克つことができません」

「私達は、その時の気分によって、合理的な判断がゆがむ動物」

「失明へと向かう流れを止められるのは、「今」、しかありません。もはや一刻の猶予もないのです。」

「近視は1時間以上のスクリーンタイム(テレビ・パソコン・タブレット・スマホ・ゲーム)で進行し、時間が長くなればなるほど、近視の進行も深刻になる」(特にスマホ、画面が小さく、近くで見るため)

「軸性近視の進行による病的近視の中でも特に怖いのが、黄斑部や視神経がダメージを受けること。ここが障害されると、視力の回復は困難で、最終的には失明に至る」

「病的近視の引き金になる軸性近視は、成長期に急速に進行します」

「子ども達が、診察室に入ってきた後も、スマホを手放さない。これは、ここ5~6年で見られるようになった光景で、開業した10年前には見られませんでした」

「スマホには依存性があるため、延々と見続けてしまう」

「近視悪化を助長するツール(スマホ)を、誰もが肌身離さず持ち運ぶことができるようになった。このことが将来、私達に、「失明」という、とてつもなく高いコストを強いる」

「GIGAスクール構想の実施により、一人一台PCやタブレットが用意されるようになりました。これまで以上に目に負担がかかり、近視が進むことが懸念されている」

「スマホ・タブレットと、近視悪化の関係性についての研究データを黙殺する眼科医がまだ多い(行政に配慮)」

「台湾や中国では、子どものデバイス使用時間を制限することで、実際に近視の進行を食い止めています」

「スマホの長時間使用により失明する可能性が明らかになってきた以上、このまま何も対策せずに、これまで通りの生活を続けていくわけにはいきません」

「近視抑制法 成長期の子どもたちに1日2時間以上の戸外活動をしてもらう」

「スマホやゲーム機は、基本的に、依存させることを目的に作られています」

「シリコンバレーの重鎮は、子どもにスマホを使わせない」

「アップルの創始者、スティーブ・ジョブスが、なぜ(自分の)子どものデバイス使用を厳しく制限したかといえば、彼こそが、その中毒性や弊害に一番気づいていたからではないでしょうか」

「シリコンバレーの重鎮たちは、自らの子どもを、12歳以下の児童のスクリーンタイムを厳しく制限しているシュタイナー教育の学校に入学させたがることが多いそうです」

「彼らは、子どもにとって何か重要か見極めて、デジタルデバイスの長時間化という時流に、可能な限り流されまいとしています。なぜなら、子どものより良い将来のためには、今、そうすることが必要だと知っているからです」

「この事実を知ってもなお、子どもにねだられるままにデジタルデバイスを与えてしまうことを、「世間の流れがそうなんだから、しかたがないことだ」と言えるでしょうか?」

「毅然とした態度で、親が利用を制限することも、子どものより良い未来のためには必要」

「スマホは、眼科医の立場から言うと、成長期の子どもが持ってよいものではありません」

「いつになったらスマホに触れても大丈夫なのかというと、眼科的には、第二次成長期が終わりに近づく18歳頃」