一昨日(15日)、今年上半期の甲府店の営業を終えました。ご来店、お買物いただいた皆様、ありがとうございました。再開は10月11日です。休業期間中に甲府店に来店ご希望の方は、事前にお電話ください。

5月1日~10月5日は、北杜市の保坂紀夫・竹の造形美術館(日本の匠と美ほさか 八ヶ岳店)で営業します(事前予約制)。

なかなか投稿できず、遅くなってしまいましたが、菌ちゃん(吉田俊道)先生が先月甲府にいらして畝立ての講座をされたので、初めて参加しました。

先生の本は読んでいましたが、やはり生(リアル)で、お話を伺い、体験すると、「想い」も伝わってきますし、理解度や納得度がまったく違います。長年の経験で裏打ちされ辿り着いた答え、だと感じました。

日本は、農薬・化学肥料を使う農法が主流で、農薬・化学肥料は輸入に依存しています。もし入ってこなくなったり、高騰したら、どうなるでしょう?

安全・健康・環境保全の観点からも、農薬・化学肥料に頼らない農業を増やすことは急務だと思います。感染騒動と同じように食糧危機も創作されていく可能性が高いと思いますし、すでに始まっていると言えるでしょう。

菌ちゃん先生には、菌ちゃんファーム(佐世保)にお招きいただき、毎年満員御礼で講演・体験会をやらせていただいていて、大変お世話になっています。最下部に先生が書いてくださった講演会の紹介文を載せておきます。

私の県外での講演は、毎年12月~3月はお休みで、4~11月に全国各地を回らせていただいています。

今年も今月の九州ツアーから開始します。私もあと何年県外で講演ができるかわかりませんので、今のうちにご参加ください(笑)。

ー

ー

コラボ講演会が2つ。

豪華、お三方の共演+おまけ(私)。これからどう生きていくのか?必聴の内容になると思います。

ー

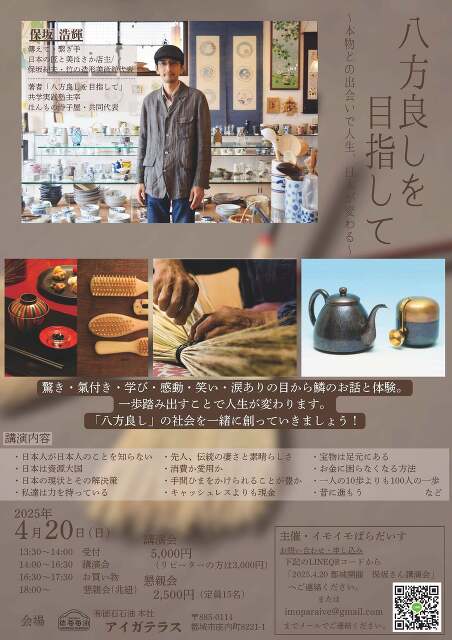

菌ちゃん先生の講演会「八方良しを目指して」紹介文

日本の様々なジャンルの職人たちが作った本物製品

こんなものが、日本にあったなんて!

このようなものを、日本人なら作れるなんて!

聞いて、見て、さわって、使ってびっくり!!

心を豊かにしてくれる『真の本物』に触れてみませんか?

日本には先人達からの智惠が途切れる事なく

見えない精神界でも道としてあり、

物質界では伝統工芸品として、最高級の美しい物として残っています。

どちらも日本の叡智として今も受け継がれています。

保坂さんの語りを聞きながら、この伝統工芸品に触れた時、

私達は自然を大事にし、自然と共に生活をしている国民だという事を

肌で感じることができると思います。

講師の保坂浩輝さんは、お金というものの本質を伝え、

創り手・繋ぎ手・買い手・環境・地域・日本・世界・未来(子ども)

これらすべてに良い暮らし方を選択していく事を

伝え手として活動されている方です。

講演終了後に、保坂さんの本や

各地の本当の伝統工芸品も現物がある限り購入できます。

菌ちゃんふぁーむでは本物の野菜を追求してきました。

それは地球の循環のポンプである微生物とつながって育った菌ちゃん野菜。

それは化学肥料なしに、青々と育ち、とても味が良く、

病気も虫の害も少なくなることがわかりました。

そして、微生物や自然の循環を壊さないように、

添加物の少ない食品を選び、洗剤を変えました。

ところが、保坂さんの話を聞いて、本物に直接触れて、さらに考えが深まりました。

一般のお野菜よりも、実はさらにすごい野菜があるように。

市販の家具、衣類、いろんな道具も、こんな真の本物があったのです。

それは、使い勝手がはるかに心地よく、

さらに、長ーく使えて、実際は本物の方が安上がりだったんです。

だから少しずつ変えていこうと思いました。

それが結局、地球の循環に、地域経済の循環に、とってもいいことだったんです。

これはぜひ、みんなに聞いて、体験して欲しいと思い

過去に4回開催しましたが、再度、菌ちゃんふぁーむにお呼びすることになりました。

話を聞いて、本物を実際に体験してみて下さい。